时间:2025-04-24

时间:2025-04-24

来源:青绿环境

来源:青绿环境

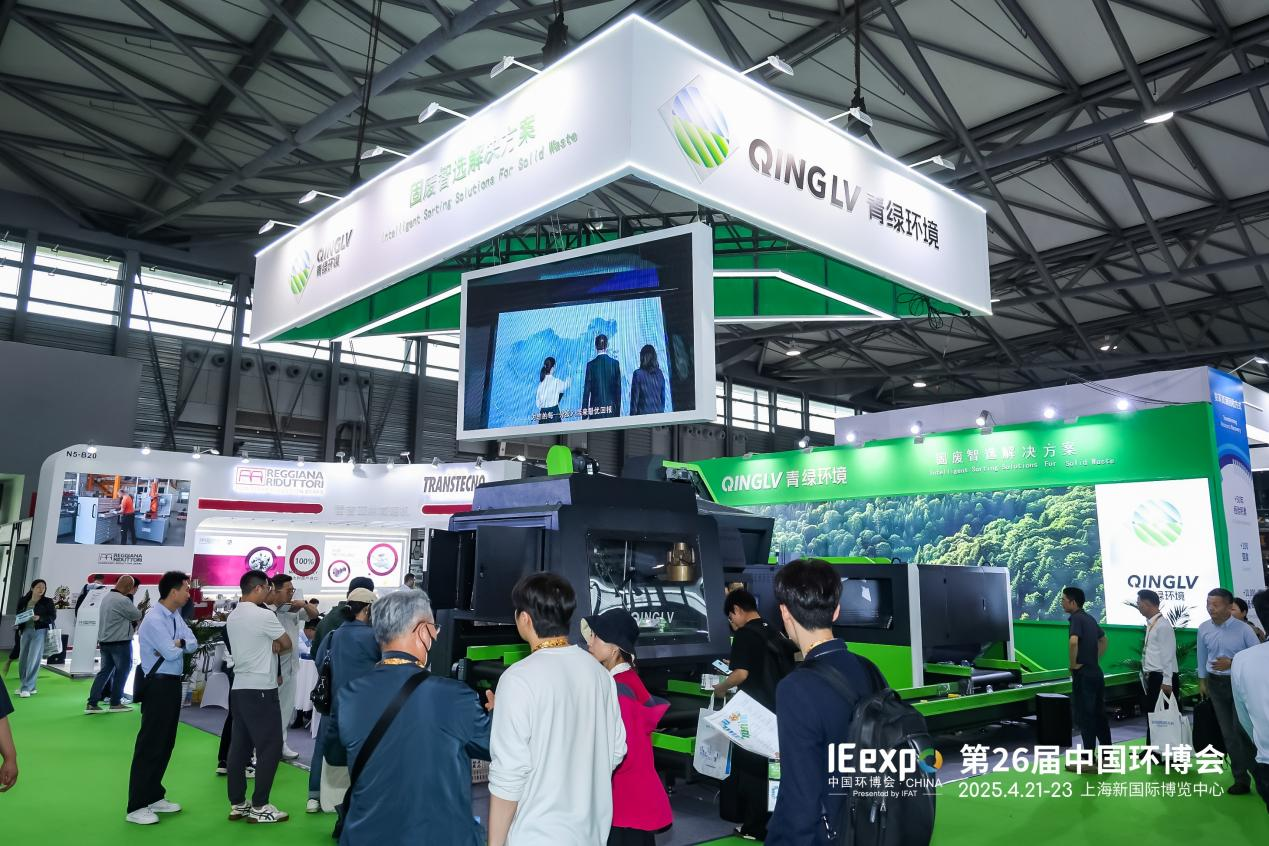

近日,由中国环境科学学会、全联环境服务业商会、慕尼黑博览集团与中贸慕尼黑展览(上海)有限公司共同主办的亚洲旗舰环保展—第26届中国环博会在上海新国际博览中心开幕。会上,广东青绿环境科技有限公司董事长吴建阳接受了中国环境报社的专访。

中国环境报:贵司展台前吸引了很多观众参观,作为一家专注于固废资源化分选市场的企业,此次上海环博会带来哪些高新设备亮相?

吴建阳:本次展会我们特意搭建了一套迷你固废智能分选演示产线,核心设备包括一台3D分选机和两台AI智能分选机器人。观众可以直观了解这些设备如何高效识别并精准分选各类可回收物,真正实现“设备精简、效果高效、运行低碳”。

其中,3D分选机是分选系统的核心环节,可依据物料的形状、体积和比重,将混合垃圾精准筛分为轻质2D物质(如塑料薄膜、纺织物)、重质3D物质(如石块、玻璃、硬塑料等)以及筛下细小物(如泥沙),日处理能力超过1000吨。

AI智能分选机器人包括AI光电分选与AI机械臂两大类型,采用行业领先的AI复合识别算法,能识别260余种可回收物,准确率高达99%。在分选产能上,AI光选机可以达到10吨/时,AI机械臂可实现每小时5400次分选操作,为整条分选产线提高精细化分选能力。

更重要的是,我们的新一代产线具有高度集成、低能耗的优势。例如,3D分选机整机功率仅11kW,配合AI机器人后基本可实现全线无人值守。每台机器人可替代3至4名人工,分选效率提升40%以上,同时可回收物纯度提升15%左右,显著提高资源化收益。

目前,青绿环境已在建筑装修垃圾、可回收物、混合生活垃圾、陈腐垃圾、工业固废、造纸厂废料等六大领域形成成熟的系统化解决方案,助力客户以更低设备投入、更少人力消耗实现精细、高效的资源回收和价值转化。

中国环境报:今年政府工作报告中明确提出,协同推进降碳减污扩绿增长。您认为当前加强废弃物循环利用水平的最大痛点难点是什么?原因是什么?

吴建阳:废弃物循环利用是一项系统性工程,覆盖从前端分类回收到末端资源再生的完整链条。真正实现可持续发展,需要每一环节都具备经济可行性,而不仅仅依赖政府补贴。

目前行业面临的一个核心挑战,是不同地区生活垃圾组分差异大,导致设备在落地应用中适配性不强,处理效率与预期存在偏差,反映出当前设备在面对复杂多样垃圾时的智能化与灵活性仍有待加强。

同时,随着“双碳”目标的推进,许多原本聚焦工程建设投资的企业进入智能分选赛道。然而智能分选涉及AI识别、控制算法与装备制造的深度协同,非一朝一夕可成。青绿环境早在2021年便布局AI智能分选,依托多年的一线运营经验,聚焦于打造能够适应不同地区垃圾结构的智能系统,已在多个城市成功落地高精度产线。

此外,固废资源化项目不仅是技术项目,更具有“强运营”属性。设备的稳定性固然重要,但方案是否契合本地垃圾结构与再生路径,是否具备长期盈利能力是成败关键。我们始终坚持数据驱动、运营导向的系统性设计理念,与产业链各方共同推动行业从“设备导向”向“场景驱动”升级。

目前,无论是青绿环境的自营项目还是客户项目,投资成本普遍低于行业平均水平,而资源化收益则显著领先。以广州白云的建筑装修垃圾分选中心为例,1万平方米的场地年处理能力达60万吨,项目投产仅半年便实现盈利,完全不依赖额外补贴。这类环保项目不仅改善生态环境,也为运营方带来良性、可持续的商业回报。

中国环境报:在“双碳”背景下,固废资源化利用有哪些市场机遇?

吴建阳:“双碳”目标已成为全球共识,固废资源化的价值也日益凸显。青绿环境在国内积累了丰富的技术和运营经验,具备向海外市场输出整体解决方案的能力,特别是在东南亚、中东和南美等垃圾资源化水平相对薄弱的地区,有着广阔的发展空间。

我们已经可以向客户提供从规划咨询、设备交付到运营托管的一站式交钥匙服务,帮助客户快速搭建低门槛、高效益的资源化系统。未来,我们还将持续加强自主研发,提升系统智能化与模块化水平,推动分选系统朝着更高的标准化、节能化和自动化演进。

我们的目标,是让每一个项目都具备高度可复制性、高效协同性,让固废分选与前端回收、后端再生无缝衔接,做到可持续、可盈利、可扩展,从而实现产业和生态长青。

Prev

Prev